Die Vision 2035 hat in den letzten fast 15 Jahren viele Veränderungen angestossen. Urs Scheuss, der damals bei der Gründung der Zeitung dabei war, würdigt den langen Atem der Macher*innen, erzählt, welche Dringlichkeit im Namen der Publikation steckt und findet heute: Sie muss wichtiger werden. Vor fast 15 Jahren erschien die erste Ausgabe der Vision 2035. Der Architekt Markus Rebmann und ich verfassten damals einen Artikel über eine autofreie Stadt Biel. Heute sind wir davon immer noch weit entfernt. Eine verkehrspolitische Wende erreichte zwischenzeitlich zumindest die Städteinitiative zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs. Dank dieser Initiative gibt es ein Reglement mit dem Ziel, dass der Autoverkehr in der Stadt nicht mehr zunehmen soll. Dieses Ziel gilt inzwischen für die ganze Region, und der Stadtrat hat bereits beschlossen, dass der Autoverkehr in der Stadt nicht nur stagnieren, sondern abnehmen soll. Gemeinsam die Stadt verändern – Jetzt! Die

WeiterlesenKategorie: Gesellschaft

Eine nachhaltige Ernährungsstrategie – für Biel, das Klima und die Menschen

Biel hat die besten Voraussetzungen, die Lebensmittelherstellung wieder in den Mittelpunkt zu stellen, sagt unser Autor und setzt zu Teil 2 seines Berichts an: Eigenes landwirtschaftliches Land, eine Vielzahl an verarbeitenden Betrieben und eine wachsende Anzahl an Konsument*innen, die zu Akteur*innen eines nachhaltigen und lokalen Ernährungssystems werden möchten. Im ersten Teil («Die Stadtutopie zurückbringen», Nr. 49 vom Juni 2024) ging es um die Rolle der Genossenschaften zu Beginn ihrer Geschichte und das Modell der Gartenstädte als Prinzip der Selbstversorgung. «Wo, wenn nicht in der Stadt und unmittelbar um sie herum? Und durch wen, wenn nicht durch die Stadtbevölkerung selbst?», fragt sich Tex Tschurtschenthaler, Aktivist der ersten Stunde der sogenannten Solawi (Solidarische Landwirtschaft) und Mitglied des Projektes «Stadt-Garten für alle» in Biel. Letzteres verfolgt die Idee, auf städtischem Land eine Solawi zu entwickeln. Eine Vision für 2035 hin zu einer klimaresilienten Stadt Indem wir den Anteil unseres Konsums an industriell hergestellten

WeiterlesenMitwirkung: Vom Taxifahrer zur Schülerin

Das Bahnhofgebiet ist für Biel und die gesamte Region von zentraler Bedeutung. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, den Gewerbetreibenden des Quartiers und verschiedenen Interessensgruppen erarbeitet die Stadt Biel bis Ende 2024 ein Nutzungskonzept. Dieses dient als Planungsgrundlage für alle künftigen Projekte zur Weiterentwicklung und Neugestaltung des Bahnhofgebiets. Das Bahnhofgebiet ist ein lebendiges Viertel. Es funktioniert einerseits als regionale Mobilitätsdrehscheibe: Unterschiedlichste Menschen nehmen den Zug zur Arbeit oder in die Ferien, steigen vom Zug auf den Bus um, holen Freunde ab, parkieren das Velo oder das Auto, nehmen ein Taxi oder nutzen Shared-Mobility-Angebote. Andererseits wird hier auch gegessen, und am Abend der Norden zum Ausgehort. Das ganze Gebiet stösst heute jedoch an seine Kapazitätsgrenze. Zudem bringen die Entwicklungen auf der Seeseite des Bahnhofs (Switzerland Innovation Parc, Campus BFH, BFB, etc.) neue Anforderungen und Möglichkeiten mit sich. Statt einzelne losgelöste Massnahmen umzusetzen, will die Stadt Biel das Gebiet ganzheitlich analysieren und neu

Weiterlesen„Die Quartierzentren sollen wieder an Bedeutung gewinnen“

Eine Stadt steht nie still, entwickelt sich immer weiter. Gebäude müssen erneuert, Freiräume neuen Bedürfnissen angepasst werden. Was einmal gestimmt hat, stimmt nicht unbedingt für Morgen, vor allem in Zeiten von fortschreitendem Klimawandel. Kaum jemand weiss das in Biel besser als Florence Schmoll, Leiterin Stadtplanung. Bevor sie ihren Posten im August verlässt, spricht sie im Interview mit Vision 2035 über prägende Projekte und Klimaresilienz, Genossenschaften und Quartierentwicklung, Naturgefahren und Partizipation. Stadtentwicklung. Was ist das für Sie als Fachperson, als Leiterin der Bieler Stadtplanung? Stadtentwicklung ist die Weiterentwicklung von Stadtraum mit seinen Wohn- und Gewerbebauten, mit seinen bebauten Flächen und seinen Freiräumen. Ökonomisch gesehen wird Stadtentwicklung auch oft in Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung genannt. Unsere Aufgaben gehen aber darüber hinaus. Vor allem geht es darum, raumrelevante Bedürfnisse verschiedenster Akteure aufeinander abzustimmen. Wir als Stadtplanungsamt sind Teil der Stadtverwaltung. Wir arbeiten im Auftrag der Politik, bzw. der Gemeindeexekutive, für die Bevölkerung. Wir kümmern

WeiterlesenAusweis für alle – Städte können das

Ein Bankkonto eröffnen, das Kind in der Kita anmelden, einen Arbeits- oder Mietvertrag unterschreiben: für Viele von uns eine Selbstverständlichkeit, weil wir uns ausweisen können. Doch leider gibt es Menschen, auf die das nicht zutrifft. Das will der Verein City Card Biel/Bienne verändern und setzt sich deswegen für eine städtische Identitätskarte für alle ein. Andere sind schon weiter. Was will die City Card? Die City Card – nicht zu verwechseln mit den touristischen Citycards – entstammt dem Konzept des «Urban Citizienship», der sogenannten Stadtbürger:innenschaft. Die Idee: Jede Person, die in der betreffenden Stadt arbeitet und lebt, soll Zugang zu den städtischen und privaten Dienstleistungen erhalten. Zugehörigkeit und soziale Rechte sollen nicht vom Nationalstaat abhängig sein, sondern von einer lokalen Verankerung ausgehen. Genau dafür können sich Städte stark machen und dadurch der sonst sehr restriktiven nationalen und internationalen Migrationspolitik etwas entgegensetzen. Die Städte können sogenannte „Laboratorien der Demokratie und Solidarität werden“,

WeiterlesenKinderfreundliche Wege zum Wohle aller im Quartier

Wie könnten kinderfreundliche Strassen in einer Stadt aussehen? Unsere Autorin stellt ihre Vision im Rahmen einer kleinen Geschichte aus dem Alltag der 9-jährigen Amelie vor. Amelie ist stolz darauf, selbständig in die Stadt gehen zu können. In ihrer Gemeinde gibt es kinderfreundliche Wege ins Stadtzentrum, kombiniert mit Agrihood-Projekten in den Aussenquartieren – eine Art grosser Gemeinschaftsgärten. Jeweils ein paar hundert Haushalte können dort gratis Gemüse und Früchte beziehen – ein soziales Unterfangen für mehr Zusammenhalt im Quartier. Alle können mithelfen. Alte Häuser, freie Flächen und Parks sind miteinbezogen worden. Amelie zieht ihre Schuhe an und nimmt die Einkaufstasche vom Haken. Sie freut sich sehr, weil sie heute einkaufen darf. Sie geht aus dem Haus und biegt ein paar Meter weiter in die grosse Hauptstrasse Richtung Stadt ein. Früher war das eine vielbefahrene Strasse. Jetzt fahren hier keine Autos mehr. Die Stadtverwaltung hat die Strasse mit Hilfe der Bevölkerung umgestaltet, begrünt

WeiterlesenFrieden beginnt beim Zuhören

In einer Welt, die oft von Vorurteilen und Ausgrenzung geprägt ist, stellt sich die Frage: Was geschieht in unseren Köpfen, wenn wir auf andere treffen? Die Antwort offenbart ein komplexes Geflecht aus Abwehrmechanismen, die meist auf Angst basieren. Doch es gibt Hoffnung auf Veränderung. Indem wir uns bewusst werden und den Mut finden, unsere eigenen Mauern des „Othering“ niederzureissen, können wir nicht nur zu einem tieferen Verständnis anderer gelangen, sondern auch zu innerem Frieden. Wie schauen wir «andere» an? Wie schauen wir den Mann an der Kasse oder unsere Nachbarin an, die Person, die uns gerade entgegenkommt, im Zug vis-à-vis sitzt? Die etwas anders macht, etwas anders sagt, vielleicht auch in einem anderen Ton…? Geben wir dem Gegenüber in solchen Situationen überhaupt eine Chance, zeigen zu können, wer er oder sie ist? Oder haben wir das bereits selber abgeklärt, entschieden, abgestempelt und bestätigt, ohne dass wir mit diesem Gegenüber in

Weiterlesen„Ich wünsche mir, dass sich jeder Mensch ein Stück mehr lieb hat“

8 155 241 331 Menschen bevölkern diese Welt. Sieben davon sind in Biel zusammengekommen und teilen bei einem von unserer Autorin organisierten Generationentreffen ihre Erfahrungen, Ansichten und Wünsche zum Thema Frieden. Ein leerer Raum, ein vorbereiteter Stuhlkreis, gleich kommen sie. Einen Moment ist es still, dann klingelt es. Die 48-jährige Jolanda Giardiello tritt ein und hält der jüngeren Nusa Schneider die Tür auf. Das sei selbstverständlich, keine grosse Tat, sagt sie darauf angesprochen, viel eher ein Versuch, kleine, positive Handlungen in den Alltag zu integrieren. Petra Schmitz steht dicht hinter den beiden Frauen und bemerkt umgehend: „Die Grösse der Tat spielt keine Rolle, jede Handlung im Willen für Gutes hat Wert.“ Ursprung Zum Einstieg die Frage, wo sich für die hier Versammelten im Alltag Unfrieden bemerkbar mache. „Im Druck der sozialen Netzwerke“, sagt die zwanzigjährige Nusa gerade heraus: „Genauso sein und aussehen zu müssen, wie die Ideale im Netz, ist

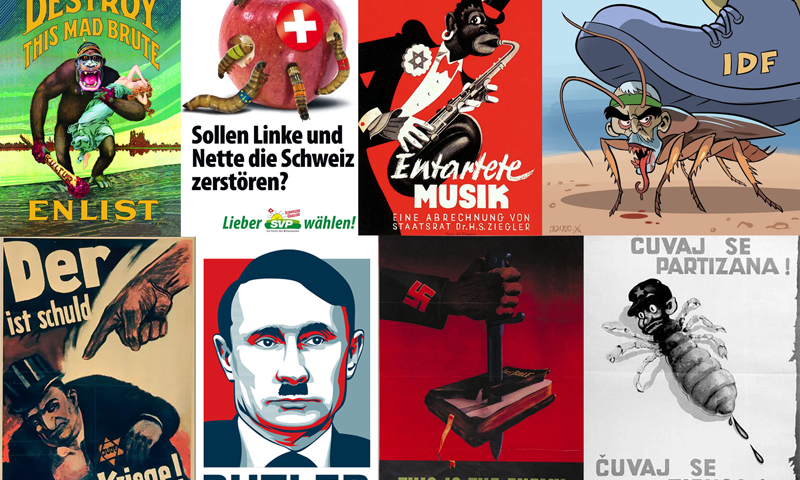

WeiterlesenKrieg der Narrative

Dem Krieg auf dem Schlachtfeld geht ein Krieg ums Narrativ, um die Deutungshoheit voraus. Wie funktioniert das und was können wir dagegen tun? Martina sitzt auf der Eiche Worte sind einfache und im Alltag sehr praktische Konzepte, die uns Kommunikation und Austausch ermöglichen. Nun ist es sehr wichtig, den Unterschied zwischen Konzept und Realität, resp. zwischen Worten und der Realität dahinter zu verstehen. Beispiel: „Eiche“ ist ein sehr praktisches Konzept um die Realität dahinter zu beschreiben, nämlich das, was eine Eiche ist und tut: spriessen, wachsen, einen Stamm mit Rinde bilden, Blätter und Eicheln produzieren, Holz und Schatten spenden. Ob nur einen oder zehn Meter gross, ob sie Blätter trägt oder nicht, stark oder kümmerlich ist, viele Äste trägt oder nur wenige: es ist immer eine Eiche! Das Wort „Eiche“ ist also das starre Konzept einer lebendigen Wirklichkeit dahinter. Anderes Beispiel: es ist äusserst praktisch, Menschen Namen zu geben, wie

WeiterlesenStille als kraftvolles Friedens-Zeichen

Jeden ersten Montag im Monat – und das schon seit 11 Jahren – laden Samuel Cacciabue und Rahel Schweiter zu einem halbstündigen Stillekreis vor dem Bieler Bahnhof – aus Protest gegen die herrschende Asylpolitik und vor allem als Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen. Vision 2035 hat nachgefragt, was sie dabei erleben, wie diese Form des friedlichen Protestes wirkt und ob sie nicht auch manchmal lieber laut schreien würden. Dazu eingestreute Ausschnitte aus den Einladungsmails. „Es ist der Wille zum Frieden, der uns motiviert. Wir stehen ein für Menschlichkeit und Würde im Umgang mit den Menschen, die zu uns kommen. Wir sind verbunden mit denen, die sich in der Welt aufrichten zum Frieden.“ Angefangen habe alles einst mit Franziskanermönchen im französischen Toulouse, erzählt Samuel Cacciabue. Sie protestierten dort 2007 zum ersten Mal mit einem Kreis der Stille gegen den unmenschlichen Umgang mit den Menschen in Ausschaffungszentren. Wie ein Lauffeuer verbreitete

Weiterlesen