Von aus dem See gewonnener Wärme bis zum Potential in Sachen Photovoltaik und Windkraft. In diesem bilinguen Interview gibt Biels Bau-, Energie- und Umweltdirektorin Lena Frank einen vertieften Einblick in die Energieversorgung der Stadt heute und in Zukunft.

Lena Frank, conseillère municipale et membre du Conseil d’administration de l’ESB, développe pour nous les projets ayant un potentiel pour Bienne ainsi que les efforts nécessaires dans le domaine des économies d‘énergie.

Ein Gespräch in Deutsch und Französisch – une toute nouvelle expérience pour les trois du comité de rédaction de Vision 2035.

Quelle est la situation de l’énergie à Bienne ?

La ville de Bienne est partie prenante intégrale du système d’approvisionnement énergétique suisse et y compris mondial. Le système énergétique est tellement globalisé que si d’autres n’ont pas suffisamment d’énergie, nous n’en n’avons pas assez non plus. Ce que je peux dire, c’est qu’actuellement nous avons suffisamment d’énergie, des économies ont été faites surtout à cause des augmentations de prix, même si celles-ci ont été limitées en ce qui concerne ESB, en comparaison avec d’autres communes.

Combien d’énergie Bienne peut-elle produire elle-même et ainsi être indépendante ?

Plus de la moitié de la demande est couverte par l’électricité provenant de centrales détenues par Energie Service Biel (ESB) ou dans lesquelles celle-ci possède des parts. Ce sont par exemple les centrales hydroélectriques du Taubenloch et Hagneck et une participation d’un tiers d’ESB dans une centrale de pompage-turbinage en Valais, dans la région de Loèche. Ensuite, il y des installations photovoltaïques, en particulier celle de la Tissot Arena. C’est la plus grande installation photovoltaïque du monde sur le toit d’un stade.

Concernant les projets de réseaux thermiques , ESB propose aux propriétaires et aux entreprises de se brancher sur les chauffages à distance qu’elle construit ? Quel succès cette offre remporte-t-elle ? Et quels investissements sont prévus pour les 22 projets à Bienne ? Quelle rentabilité peut-on en attendre ?

On a besoin d’alternatives au chauffage, et les chauffages à distance sont une bonne alternative. Mais c’est une technologie qui exige de gros investissements et qui dépend de la densité, de la taille et du nombre d’immeubles raccordés. Un réseau thermique représente toujours aussi une communauté solidaire, selon la devise «Ensemble, c’est possible». Les demandes nous viennent de manière continue. ESB projette d’investir dans le chauffage à distance et les pompes à chaleur entre 120 et 150 millions. A terme, nous comptons sur une rentabilité de 2 à 4%.

Weiter geht es nun auf Deutsch

Eines der Fernwärmeprojekte ist der Energieverbund Bielersee, über den schon viel in den Medien berichtet wurde. Warum ist er so bedeutsam für Biel?

Für die Umsetzung der Strategie einer erneuerbaren Wärme- und Kälteversorgung für die Region spielt der Bielersee eine entscheidende Rolle. Beim Energieverbund Bielersee wird das Seewasser zur Energiegewinnung genutzt. Es gibt schon solche Werke, aber wir sind relativ weit vorne mit dabei, insbesondere was die Grösse betrifft. Es ist ein Leuchtturm-Projekt mit Pioniercharakter. So hatten wir auch schon Vertreter*innen anderer Städte, wie zum Beispiel Thun, zu Besuch, die schauen wollten, wie wir das machen und ob das für sie auch ein Thema sein könnte.

Kommt hinzu: Die Bauarbeiten sind spektakulär. Vor einem Jahr wurde ein ein Kilometer langes Rohr über den See eingezogen. Das waren Bilder…

Laut der Projektwebseite ist der Energieverbund zu 35 % fertiggestellt und soll im nächsten Winter in Betrieb gehen. Kommt das gut?

Ja, das kommt gut! Ab dem kommenden Winter werden die ersten Kund*innen Seewärme beziehen. Weitere folgen in Etappen, wenn die Heizungen umgerüstet sind, oder die Gebäude stehen, wie der Campus zum Beispiel. Die 35% beziehen sich auf das endgültige Verteilnetz mit voraussichtlich 185 Hausanschlüssen in Biel und Nidau. Dort wollen wir in einigen Jahren hin.

Übrigens: Im Sommer kann mit dem System, also mit dem Seewasser, auch gekühlt werden. Es handelt sich um ein sogenanntes Anergienetz.

Nun zur Photovoltaik. Welche Rolle spielt dieser Zweig der Energieversorgung in Biel?

Die Photovoltaik ist sicher von zentraler Bedeutung in der ganzen Energiewende. Wir haben diesbezüglich ein riesiges Potential in der Schweiz, auch in Biel. Für die Stadt ist vor allem die Solargenossenschaft (siehe auch Artikel auf Seite 24) wichtig. Die Stadt hat dessen Aufbau finanziert, um die Photovoltaik in Biel voranzutreiben. Der Gemeinderat hat zudem entschieden, künftig Anteile bei der Solargenossenschaft Region Biel/Bienne zu kaufen, wenn damit die Überbauung von stadteigenen Dächern mit Solaranlagen ermöglicht wird. Die Stadt Biel soll so ihre Vorbildrolle für ein Gelingen der Energiewende wahrnehmen. Das Ziel ist klar: eigentlich müsste auf jedem Dach, das irgendwie nutzbar ist, wo die Statik stimmt und es nicht aus fundamental denkmalpflegerischer Sicht Bedenken gibt, eine Anlage montiert werden. Das Potential muss unbedingt genutzt werden.

Wo gibt es seitens der Stadt Biel noch Potential für grossflächige Anlagen?

Ein Thema ist Photovoltaik natürlich bei der geplanten Multisportanlage, wo es eine relativ grosse Dachfläche geben wird. Dann haben wir grössere Gebäude wie den Werkhof. Da gibt es schon auf einem Teil Solarpanels, aber auch noch viel Potential. Zudem auch bei einigen Schulhäusern.

Im letzten Herbst machte in den Medien ja die Schlagzeile „Schwimmt auf dem Bielersee bald eine Solaranlage?“ die Runde. Es geht um grossflächige schwimmende Fotovoltaikanlagen. Ist das eine Option?

Ich finde es grundsätzlich gut, dass kreative Ideen eingebracht werden, das hilft der Diskussion. Denn wir müssen wirklich schauen, wo Potential ist und wie wir es nutzen können. Ob es jetzt aber wirklich auf dem See sein soll, wage ich insbesondere aus landschaftsschützerischer Sicht zu bezweifeln. Zunächst gibt es noch sehr viel Potential auf Dächern, das ausgeschöpft werden müsste. Weiter finde ich auch die ganze Thematik mit den Höhenpanels in den Alpen interessant. Wir dürfen das Ganze nicht nur auf der Stadtfläche, dem Perimeter von Biel, anschauen: Wir müssen das Thema Energie grösser denken.

Bestehen da keine Bedenken aus landschaftsschützerischer Sicht?“

Doch natürlich, die gibt es immer. Es ist eine Abwägung, die man machen muss, wenn konkrete Projekte da sind: wo sind solche Höhenpanels möglich, wo sind sie störend und wo nicht? Wenn es uns wirklich ernst ist mit der Energiewende, werden wir Kompromisse eingehen müssen. Nebst natürlich der Suffizienz. Für mich sind das die zwei Eckpfeiler: einerseits effizienter und suffizienter werden, andererseits den Ausbau der erneuerbaren Energien pushen, was Kompromisse mit sich ziehen muss. Abgesehen davon finde ich ein Atomkraftwerk landschaftsschützerisch auch nicht sehr attraktiv.

Kommen wir zum Thema Windkraft. Im letzten Sommer wurden mögliche Standorte für Windparks im Seeland eruiert und vorgestellt, einer davon gleich neben der Stadt auf dem Büttenberg, Ist die Stadt Biel daran interessiert?

Grundsätzlich begrüssen wir den Ausbau der Windenergie. Der ESB hatte bereits Projekte im Berner Jura, die an der Gemeindeversammlung aber gescheitert sind. Drum kann man jetzt nicht sagen: Windenergie gerne, aber nicht vor unserer Haustür. Für den Windpark Büttenberg gilt es, wie für andere Projekte auch, die Umweltverträglichkeit und die technische Machbarkeit in Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu klären und eine gute Lösung zu finden. Windkraft-Projekte haben immer relativ starke Opposition. Das muss man ernst nehmen, die Interessengruppen und die direkt betroffene Bevölkerung in den Prozess involvieren. Aber auch hierbei finde ich: irgendwo muss man Kompromisse eingehen.

Mehr erneuerbaren Strom produzieren ist das eine. Strom sparen das andere. Die Stadt Biel hat diesen Winter mit der Kampagne „56’000 Bielerinnen und Bieler machen mit“ dazu aufgerufen: Ist das wirklich effizient, bei den Bürgerinnen und Bürgern anzusetzen; müsste man nicht eher die Unternehmen in die Pflicht nehmen?“

Beides ist wichtig! Die Idee hinter dem Ganzen war, klar zu machen, dass wir alle verantwortlich sind. Und natürlich wird sich wahrscheinlich die Weltlage nicht ändern, wenn ich zuhause meinen Computer konsequent abstelle oder wenn ich das Licht lösche, wenn ich aus dem Zimmer gehe. Aber es ging eben auch um Sensibilisierung, darum, unsere Beziehung zur Elektrizität zu beleuchten. Letzten Sommer habe ich irgendwann mal gedacht: Eigentlich müsste wieder Ogi her, der die Geschichte mit dem Eierkochen erzählt. Die Verfügbarkeit von Strom immer und überall ist so selbstverständlich geworden, dass wir es kaum mehr merken. Wenn sich jetzt wieder jeder und jede überlegt, „was kann ich machen?“, ändert das vielleicht schon etwas.

Wir sind auch direkt auf die Wirtschaft zugegangen und haben einen runden Tisch organisiert, was toll war, weil wir dort gemerkt haben, dass das Interesse seitens der Unternehmen am Stromsparen gross ist, schon nur aus monetären Gründen.

Hat die Kampagne deiner Ansicht nach funktioniert?

Das ist schwierig zu sagen. Gleich zu Beginn gab es eine Welle von Bestellungen unserer Post-Its mit den wichtigsten Spartipps des Bundes. Da war zum Beispiel die Residenz au Lac, die für alle ihre Alterswohnungen Post-Its bestellt hat. Wir bekamen auch viele positive Rückmeldungen. In dem Sinne war die Kampagne erfolgreich, aber ob die Leute wirklich konkret in die Handlung übergegangen sind, lässt sich nicht nachvollziehen. Ich glaube wir dürfen uns keine Illusionen machen: mit einer Kampagne ist das nicht erledigt; schön wär’s! Dann hätten wir viele Klimaprobleme heute wahrscheinlich nicht.

Gab es auch Kritik?

Natürlich. Das war aber mehr auf der Ebene „Ist das jetzt wirklich nötig? Die Finanzlage! Diese Kampagne – bringt’s das noch? Wir haben ja jetzt einen warmen Winter, seid ihr nicht viel zu spät?“ Das waren die kritischen Fragen.

Aufgrund der allgemeinen Lage, die sich glücklicherweise entspannt hat, ist die Dringlichkeit etwas in den Hintergrund gerückt. Aber es gilt immer noch, auch ohne Energiemangellage: Jede eingesparte Kilowattstunde Strom hilft uns im Hinblick auf den nächsten Winter. Denn heute ist davon auszugehen, dass dieser kritischer wird.

Et à nouveau en français!

En matière d’économie d’énergie, ESB offre des conseils, tant aux particuliers qu’aux entreprises. Quel succès a remporté cette prestation de ESB ? Et quels moyens sont à disposition d’ESB pour cette activité ?

Ce n’est pas si simple d’encourager les gens à économiser l’énergie, sauf peut-être lorsque c’est urgent. L’angle lié au porte-monnaie est le plus efficace, si on économise l’énergie on économise aussi sur la facture. Nous avons eu de bons échanges concernant la campagne que nous avons menée, de la part de personnes privées mais aussi d’entrepreneurs, de magasins, etc. Mais il est très difficile de mesurer l’impact réel de cette campagne. Les conseils concrets, tels que Eco-logement, avec ont eu du succès : nous avons conseillé 1000 ménages et 50 entreprises et de toutes sortes. Cette campagne sera poursuivie l’année prochaine et son financement est assuré par le fonds »efficience énergétique. Chaque année environ CHF 300 000 sont investis pour les mesures « eco21 ».

Quels moyens la ville a-t-elle d’obliger certaines entreprises de mettre en place des mesures d’économie, en particulier les magasins de supprimer les illuminations toute la nuit ?

C’est compliqué. Au niveau légal nous pouvons intervenir au niveau des règlements de construction ou ceux sur la publicité mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a également une pesée d’intérêts à faire, car les éclairages des vitrines permettent une meilleure sécurité nocturne grâce à davantage de lumière dans les centres-villes. Ce n’est pas le premier argument, mais il faut aussi en tenir compte.

Et concernant l’éclairage public, quelles mesures la ville a-t-elle pris ?

En l’état actuel et pour des raisons techniques il est difficile de diminuer l’éclairage, on peut l’éteindre ou l’allumer, mais pas le diminuer. ESB est en train de changer ce système, mais il faut aussi compter avec les réactions de la population. Nous essayons de réduire tant l’intensité de l’éclairage que sa durée, mais la réglementation fédérale est très stricte, elle concerne le type de rue, la forme de l’éclairage, sa durée, nous avons une très petite marge de manœuvre dans ce domaine. Dans les quartiers, c’est à nouveau un problème technique, avec notre technique actuelle, nous ne pouvons pas éteindre des quartiers ou des rues spécifiques.

Pour toi, quelle est l’efficacité de diminuer les éclairages, tant sur le domaine privé que dans l’espace public ?

Le plus important et le plus efficace c’est d’installer des éclairage LED. Et si on compare les économies faites par rapport à l’ensemble des énergies utilisées par l’administration, la part de l’éclairage public est étonnamment petite.

Comment vois-tu l’évolution des prix et la fourniture d’électricité pour ces prochaines années ?

Là j’ai besoin alors d’une boule de cristal. Les prix dépendent du marché mondial. Nous partons du principe que les prix vont à nouveau légèrement diminuer ces prochaines années. Et l’électricité fournie directement par ESB est aussi liée au marché national et international. Avec notre stratégie nous poursuivons le but de produire une part significative d’électricité par nos propres installations. Il est clair que tout ce qui est produit par nous-même nous rend moins dépendant.

Actuellement les idées développées vont surtout dans le sens de produire toujours plus et les économies, la lutte contre le gaspillage et aussi l’utilisation « intelligente » de l’énergie n’ont pas le vent en poupe. Comment vois-tu le débat autour de cette question ? Quelles mesures ?

Pour moi, on peut répondre à cette thématique par la politique de mobilité. La mobilité est centrale : on ne va pas transformer toutes les voitures à essence en voitures électriques et poursuivre le développement du transport motorisé individuel. Il faut organiser les villes et réduire le trafic individuel. Ce qui restera sera électrifié. C’est le but de la stratégie de mobilité et la ville va déjà en direction de limiter de TIM. Il y a toujours les deux aspects : d’une part électrifier et d’autre part promouvoir l’efficacité et diminuer la consommation.

Interview:

Claire Magnin, Amdreas Bachmann und Janosch Szabo bilden zusammen die Kernredaktion von Vision 2035. Sie planen, koordinieren, redigieren und gestalten die jeweils vier Ausgaben pro Jahr. Pour la première fois ils ont fait un interview à trois dans les deux langues principale de Bienne.

Foto:

Andreas Bachmann

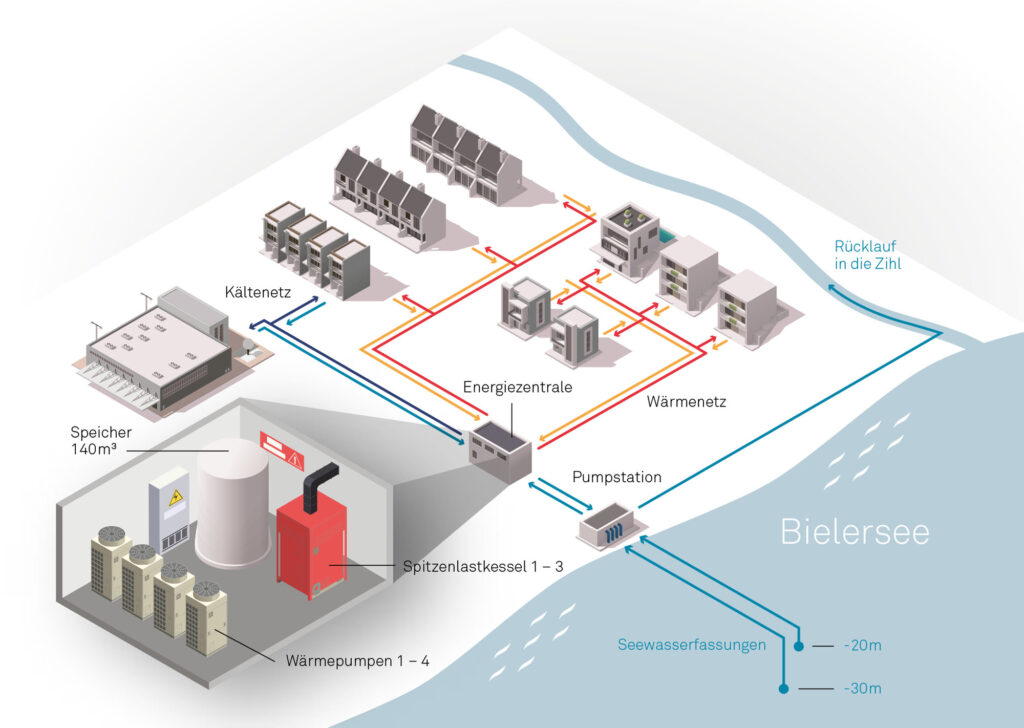

Funktionsweise des Energieverbunds Bielersee

Das Seewasser wird durch zwei Seeleitungen in 30 m und 20 m Tiefe gefasst und in das Pumpwerk an der Dr. Schneiderstrasse in Nidau befördert. Zur Gewinnung von Kühlenergie wird die Kälte dort mittels grossen Wärmetauschern ins Kältenetz übertragen und an die Endverbraucher verteilt. Zur Gewinnung von Heizenergie wird das Wasser duch einen Zwischenkreis in die Energiezentrale im Alpha-Gebäude geleitet. Dort kommen drei Wärmepumpen mit je ca. 1400 kW Leistung zum Einsatz, die einerseits direkt die Wärme aus dem Seewasser und andererseits die Abwärme aus dem Kältenetz in das Fernwärmenetz einspeisen. Quelle: ESB

Alles zum Energieverbund Bielersee inkl. Erklärvideo:

www.esb.ch/de/esb/projekte/energieverbund-bielersee/